兴学重教是青城文化辉煌的根本原因

2012-02-26 20:54:00 来源:作者:李青惠/文 评论:0

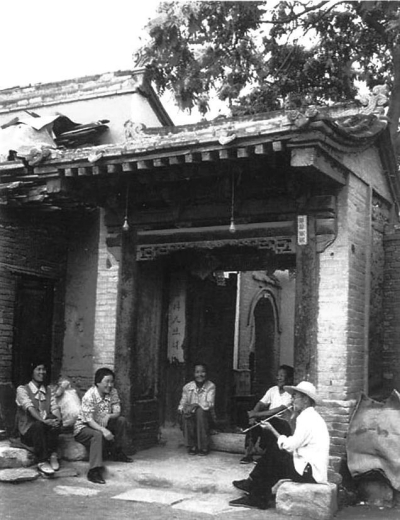

一、被称为黄河上游一颗璀璨明珠的青城,历史悠久,文化古迹众多,民风率直古朴,素有风雅青城、仁义之乡的美誉。现拥有省级文物保护单位1处,县级文物保护单位50多处。2004年被列为甘肃省民族、民间文化...

四、兴学重教的结果,使青城出了不少人才。据杨巨川《青城记》载:青城清代出了翰林1人,进士10人,举人23人,贡生83人(实际数字比这多很多)。今查《榆中县志》:清代金县(榆中)共有进士15人,其中青城籍进士就占了11人,(其中一人是翰林)他们是:

顾名:嘉庆庚申科(1820年)宜兴知县。

张兆熊:道光丙申科(1836年)寿昌知县。

张兆南:咸丰癸丑科(1853年)户部郎中。

高鸿儒:咸丰癸丑科(1853年)礼部主事、荔浦县、天河县知县。

张兆熊:道光丙申科(1836年)寿昌知县。

张兆南:咸丰癸丑科(1853年)户部郎中。

高鸿儒:咸丰癸丑科(1853年)礼部主事、荔浦县、天河县知县。

周得程:光绪丁丑科(1877年)兴县知县。

张树滋:光绪庚辰科(1880年)乐会知县。

李扬宗:光绪癸未科(1883年)户部主事。

罗经权:光绪戊戌科(1885年)翰林院庶吉士,沂水县知县、西宁、肃州道尹。

张树滋:光绪庚辰科(1880年)乐会知县。

李扬宗:光绪癸未科(1883年)户部主事。

罗经权:光绪戊戌科(1885年)翰林院庶吉士,沂水县知县、西宁、肃州道尹。

魏命侯:光绪戊戌科(1888年),榆社、知楼知县(此人被《青城记》漏记)。

杨巨川:光绪甲辰科(1904年),刑部主事、麻阳知县、敦煌、固原县长。

在青城,不仅出的举人多、进士多,而且在书法、绘画、诗词和文学各个领域的文学艺术人才也是层出不穷。高炳辰、白元文、王元、李公善、罗经权、杨巨川、李联桂等就是其中的代表人物。另外,还出现了大批工商企业家。

民国时期,兵荒马乱,但青城教育发展步伐未停。科举制度废除后,出现大批中小学校。青城一地仅县立高等小学校即达四所,初级小学十来所。这一时期青城有一批在外地上学的专科毕业生和卸职官员(一些人还是专员、县长)回乡教书育人。解放后,青城教育步入民办与公办相结合的阶段,形成村村有小学,青城乡内有独立高级完全中学两所的局面,其中东滩中学成为兰州市重点中学。这在榆中县没有第二个乡,即便是在全省范围内也算少见。另有大批学生奔赴兰州、榆中县城上学。教育事业发展的结果,使得青城人才如雨后春笋般地涌现。但到底解放前后青城出了多少人才,至今尚缺乏一个准确而又完整的统计数字。然而,我们从东滩李氏一族于2008年重修《家谱》时所做的普查统计结果获悉,仅李氏一族,明朝时就出了高级将领3人,清朝的进士1人,举人6人、贡生35人、孝廉方正3人、武举3人。大清、民国、中华人民共和国时期将军级3人,民国时期的县、团级军政官员17人,中华人民共和国成立后的县(处)级以上和副高级职称以上人员120多人,另有硕士、博士、博士后20多人。这些数字从一个侧面说明了问题。

五、历史经验证明:一个地方的教育文化兴旺与当地经济、社会发展密不可分。二者互为因果,互相促进。经济的发展必然伴随教育文化的兴起;而教育、文化的振兴,反过来又会推动经济、社会的持续、健康发展。这是一个辨证统一的关系。昔日青城的辉煌,始于明末清初资本主义萌芽状态下当地商品经济的发展。当时随着棉花种植技术、养蚕技术的引进,古条城的纺织、印染业兴起;随着烟叶种植技术的引进,古条城的水烟手工作坊兴起。最多时达二百多家。于是古条城的商业和以黄河为通道的水陆交通运输业很快兴旺发达。这里自然形成了大船渡口和小船子渡口两大码头。依靠水上交通,条城的水烟销往内蒙、山西、陕西,又通过这些省份便利的陆路交通销往北平、天津、上海、山东、江苏、浙江、福建和广东等地,进而通达全国。外地适令商品,如茶叶、花布、丝绸、白糖、首饰等又返销条城。同时靖远的煤炭、景泰的盐巴、南北山的猪羊、粮油也都在这里交易。于是条城一时成为兰州东北一个方圆百里的集贸大市场和生产资料、生活用品的集散地。为适应商品经济和市场发展需要的庙宇、祠堂、会馆、商铺、民居和饮食文化应运而生。那些表现物质文化和精神文化生活的诗词、书法、绘画、戏曲以及表演艺术也都活跃起来。久而久之,日趋成熟。于是形成商贾云集、民情风雅、人文荟萃、古迹众多的古条城一派繁荣景象。

相关热词搜索:

上一篇:青城古镇的诗、书、画

下一篇:2012中国 · 兰州牛肉拉面节开幕

分享到:

收藏

收藏